神奈川県地震被害想定調査結果報告について

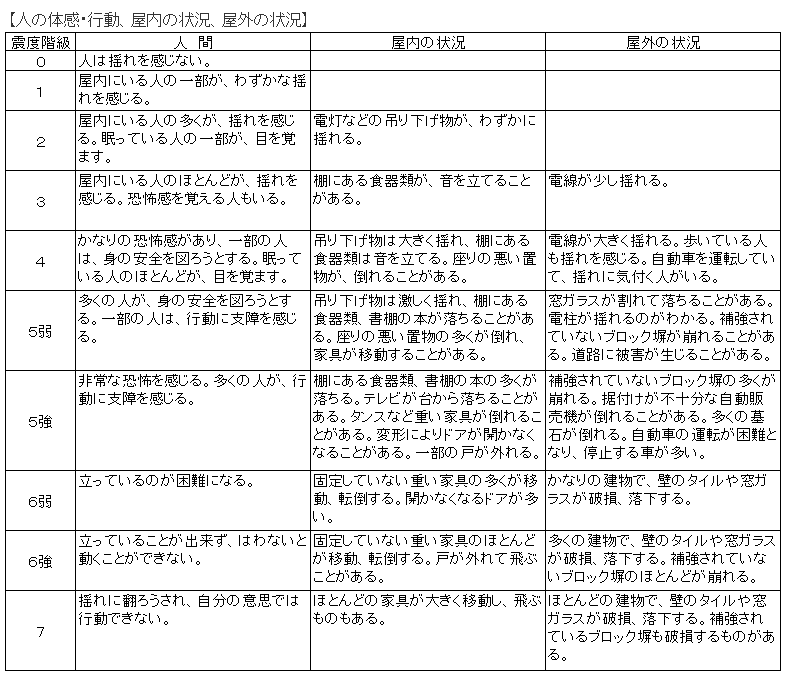

神奈川県では、平成25年度から平成26年度にかけて、地震被害想定調査を実施しました。その中で、海老名市で想定される地震は次の6つの地震となっています。

*モーメントマグニチュード・・・岩盤のずれの規模(ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ)をもとにして計算したマグニチュード

(1)都心南部直下地震

首都圏付近のフィリピン海プレート内で、都心南部の直下を震源とするモーメントマグニチュード7.3の地震です。

東京湾北部地震にかわり、国が防災対策の主眼を置く地震としており、東京都をはじめ、横浜市、川崎市などの県内の大都市にも被害をもたらす地震です。

なお、発生確率は、今後30年間で70パーセントとかなりの高確率となっています。

(2)三浦半島断層群の地震

三浦半島断層帯を震源域とするモーメントマグニチュード7.0の地震です。国の地震調査研究推進本部の長期評価において、国内の主な活断層の中で、今後30年以内に地震発生の可能性が高いグループに属するとされており、県東部に大きな被害をもたらす活断層型の地震です。

なお、発生確率は、今後30年間で6~11パーセントとなっています。

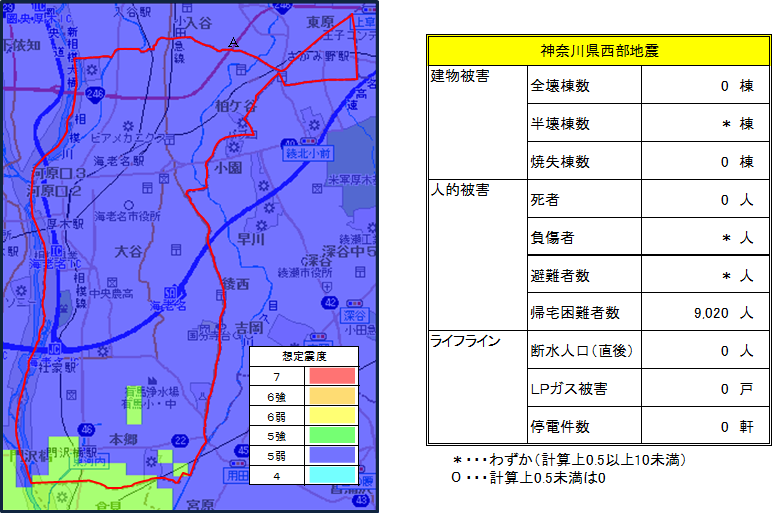

(3)神奈川県西部地震

神奈川県西部を震源域とするモーメントマグニチュード6.7の地震です。固有の地震活動であるか明確ではないものの、歴史的に繰り返し発生していることが知られており、地震発生の切迫性が指摘されています。

なお、発生確率は算出されていませんが、過去400年間に5回、同程度の地震が発生しています。

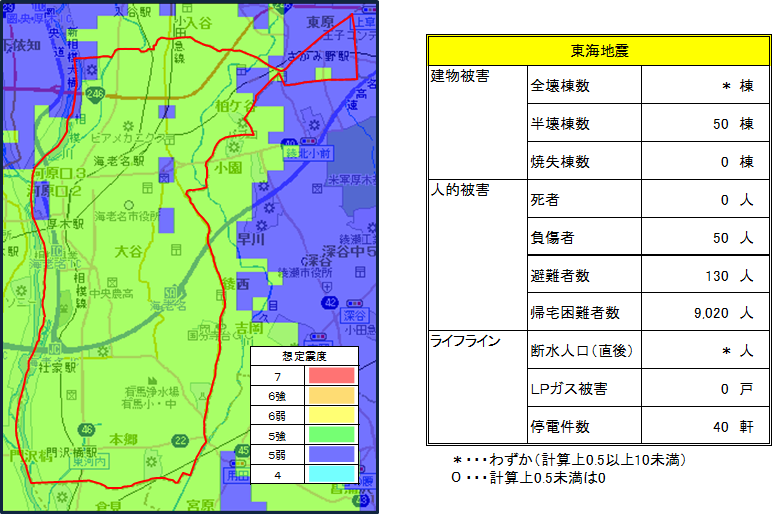

(4)東海地震

駿河トラフを震源域とするモーメントマグニチュード8.0の地震です。神奈川県地域防災計画において、地震の事前対策について位置付けられており、県内の概ね西半分の市町が「大規模地震対策特別措置法」の地震防災対策強化地域に指定されています。

なお、発生確率は、今後30年間で70パーセントとかなりの高確率となっています。

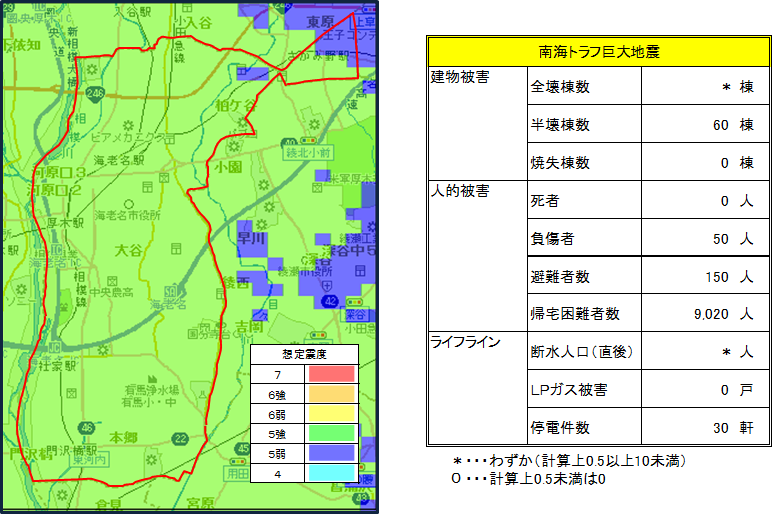

(5)南海トラフ巨大地震

南海トラフを震源域とするモーメントマグニチュード9.0の地震です。国が想定するあらゆる可能性を考慮した南海トラフの最大クラスの地震であり、県内の一部の市町村が「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。

なお、発生確率は、今後30年間で70パーセントとかなりの高確率となっています。

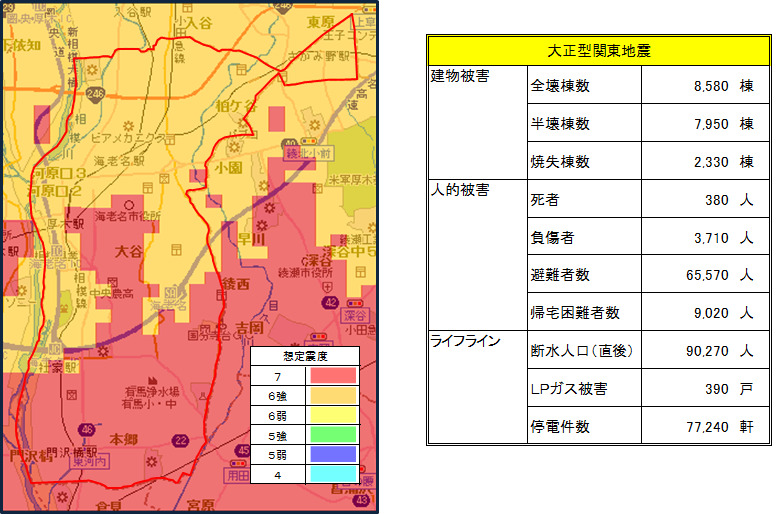

(6)大正型関東地震

相模トラフを震源域とするモーメントマグニチュード8.2の地震です。1923年の大正関東地震を再現した地震で、国が長期的な防災・減災対策の対象として考慮している地震です。

なお、発生確率は、今後30年間で0~0.5パーセントと極めて低い確率となっています。

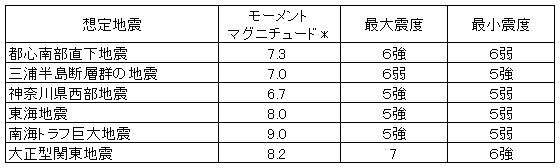

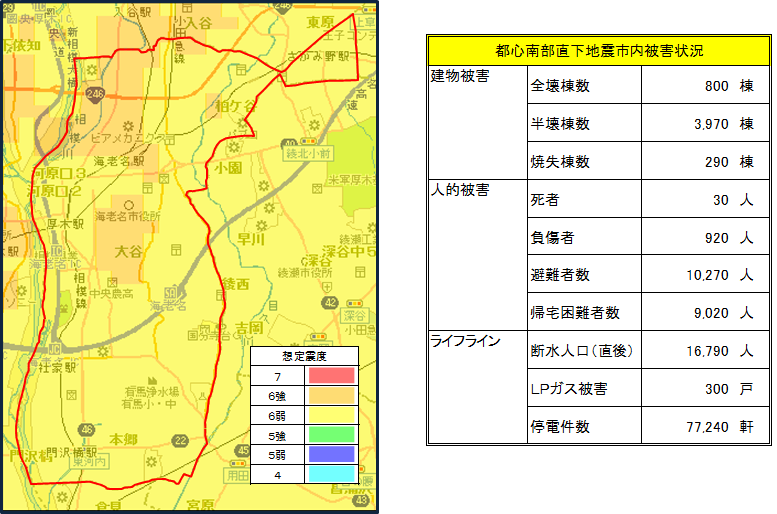

地震別被害想定

海老名市で想定されている6つの地震の想定震度分布及び市内被害状況です。この被害想定結果は、冬の平日午後6時に発災した場合を前提としています。

ただし、被害想定調査は、ある一定の条件下で想定するため、季節、気象、時間によっては被害量が変わります。

また、最新の知見や技術による想定作業でも、想定結果には誤差が含まれます。従って、被害量の数値等は、あくまで想定であり、想定条件のような地震が発生した場合の平均的なものとして扱う必要があります。

都心南部直下地震(市内最大震度6強)

三浦半島断層群の地震(市内最大震度6弱)

神奈川県西部地震(市内最大震度5強)

東海地震(市内最大震度5強)

南海トラフ巨大地震(市内最大震度5強)

大正型関東地震(市内最大震度7)

◎詳しくは、神奈川県ホームページの「e-かなマップ」、地震被害想定調査結果マップをご覧ください。

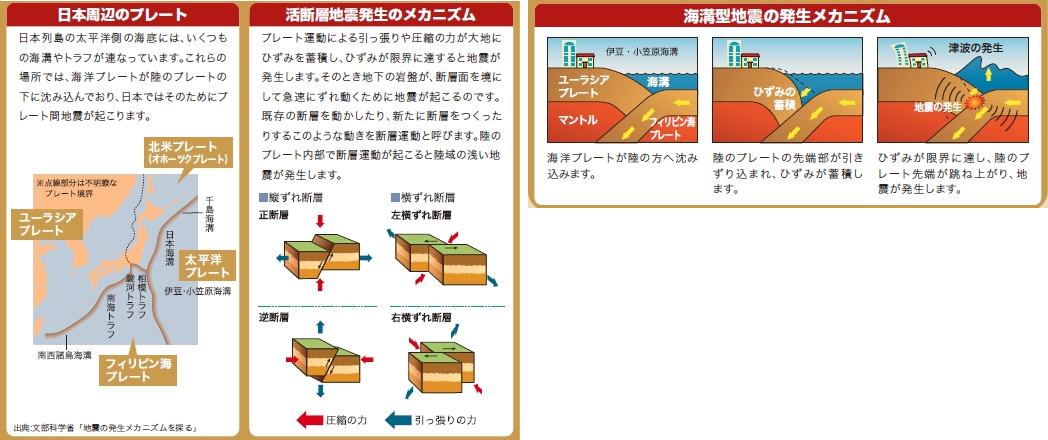

地震の起こるしくみ

地球は中心の部分を除いて岩石で構成されていますが、内部へ向かうにしたがって温度が高くなっているため、非常に長い時間の物差しで見ると、マントル対流という大規模な流れをおこしていると考えられます。

内部の高温の物質が海洋底の海嶺(海底の山脈など)で地球の表面に湧き出し、厚さ数10キロメートルから100キロメートルの板状(プレートといいます)となり、マントル対流にのって、1年間に数センチメートルの速さで両側に広がっています。これが海底を形づくっている「海のプレート」です。

この海のプレートが陸地を形づくっている陸のプレートと衝突すると海のプレートの方が密度が大きいため、陸のプレートの下にもぐり込んでいきます。そのもぐり込む所が海溝となります。

地球の表面は、いくつかのプレートでおおわれており、それぞれのプレートの境目が、海嶺や海溝に相当します。

大きな地震は、これらのプレートの境目で起こっていて、海のプレートのもぐり込みの地域(海溝沿いの地域)では、巨大地震が起こることとなり、プレートのもぐり込みの力が伝わると、島弧側(内陸側)にも浅い地震が起こります。

出典:文部科学省「地震の発生メカニズムを探る」より

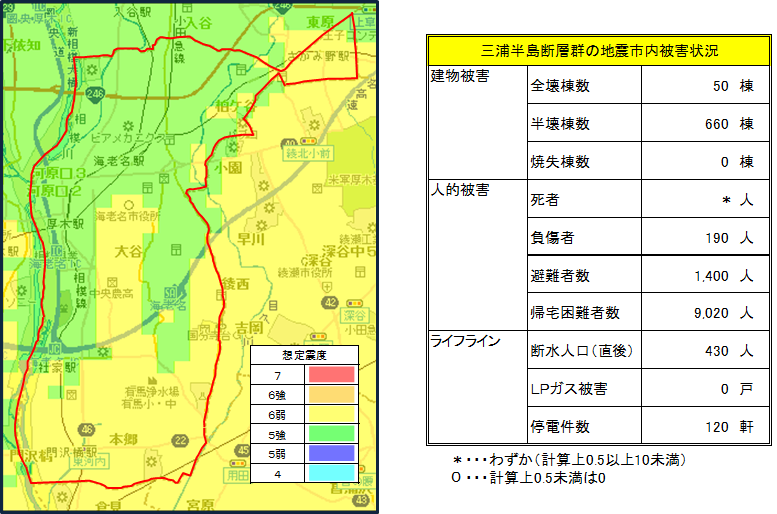

気象庁震度階級関連解説表

震度は、地震動の強さの程度を表するもので、震度計を用いて観測します。下記の表は、気象庁で発表している「気象庁震度階級関連解説表」です。ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示すものです。この表を使用される際は、以下の点にご注意ください。

- 気象庁から発表する震度は、震度計による観測地であり、この表に記述される現象から決定するものではありません。

- 震度が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や地震動の性質によって、被害が異なる場合があります。この表では、ある震度が観測された際に通常発生する現象や被害を記述していますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。

- 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は、震度計が置かれている地点での観測地ですが、同じ市町村であっても場所によっては震度が異なることがあります。また、震度は通常地表で観測していますが、中高層建物の上層階では一般にこれより揺れが大きくなります。

- 大規模な地震では長周期の地震波が発生するため、遠方において比較的低い震度であっても、エレベーターの障害、石油タンクのスロッシングなどの長周期の揺れに特有な現象が発生することがあります。